HIGUCHI Takehiko

2006.11.7 (火)-25 (土)

11:00 – 19:00 日祝休廊

表面の劇 ― 樋口健彦展のために

天野 一夫

樋口健彦は一貫して土の焼成という手法によって造形してきた作家である。

作家は初期にはセラミックによりながらも、トリッキーに金属や材木といった他の物質が激しくぶつかり合うかのような様を示していたことがある。それは言わばセラミックというものが一元的に還元される場として見ての、一つの世界編成であったのかも知れない。この焼成するという激しい物質変化の劇の前で、人工物も自然物も等し並みに独自の物性を奪われて固化しようとしつつある様。それを演じることで世界を異化しようとすること。造形は解体と構成の狭間に猛々しく煩悶し、それにともない空間は強く捩じれていった。

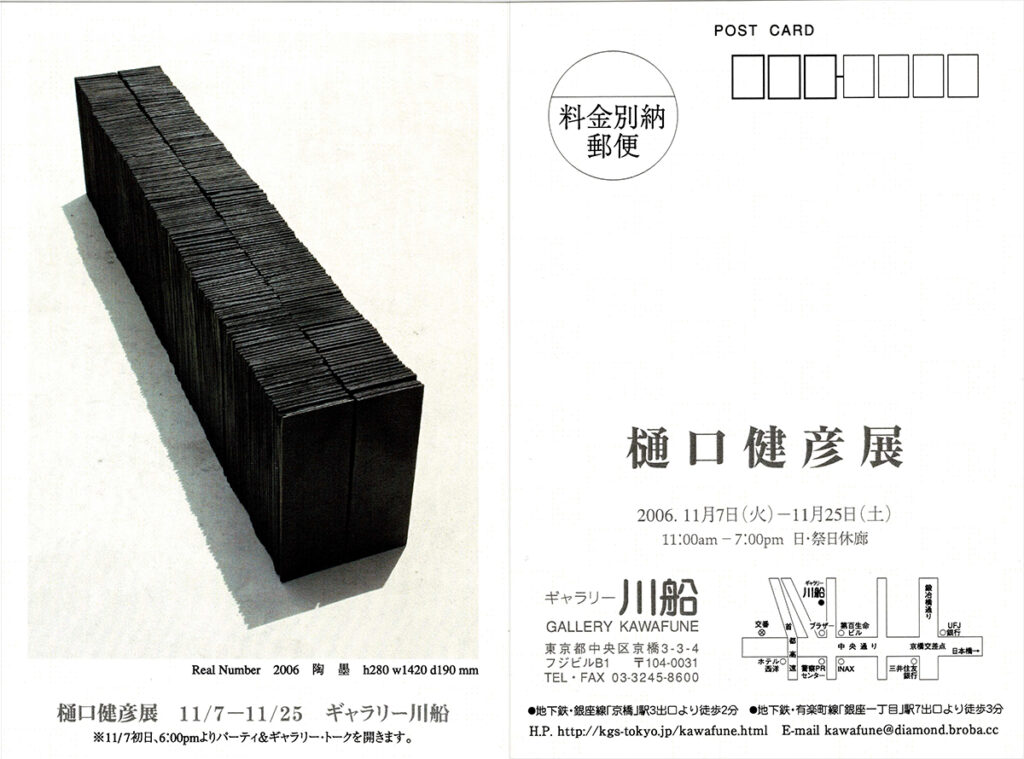

しかしながら、その後、作家には造形を通じての、何らかの世界に対しての大きな認識の変化が起きたにちがいない。作品は今日まで、グリッド化したある簡明な幾何形の連続体として見出されることが多い。それも焼成後に墨に一律に浸されているため、色も艶もない圧倒的な沈黙の中でわれわれは立ちすくみながらも、その底抜けの闇の中で、抽象的なミニマルな造形に微細な揺れを逆に見出すことになるだろう。バーチャルではない、物のノイズが、そこに起こった激しい変容の時間を寡黙に語りながら、物質は深く息づいている。

今回の展示にかんして具体的には不明だが、そこには若干の新たな変化が見いだせるかも知れない。

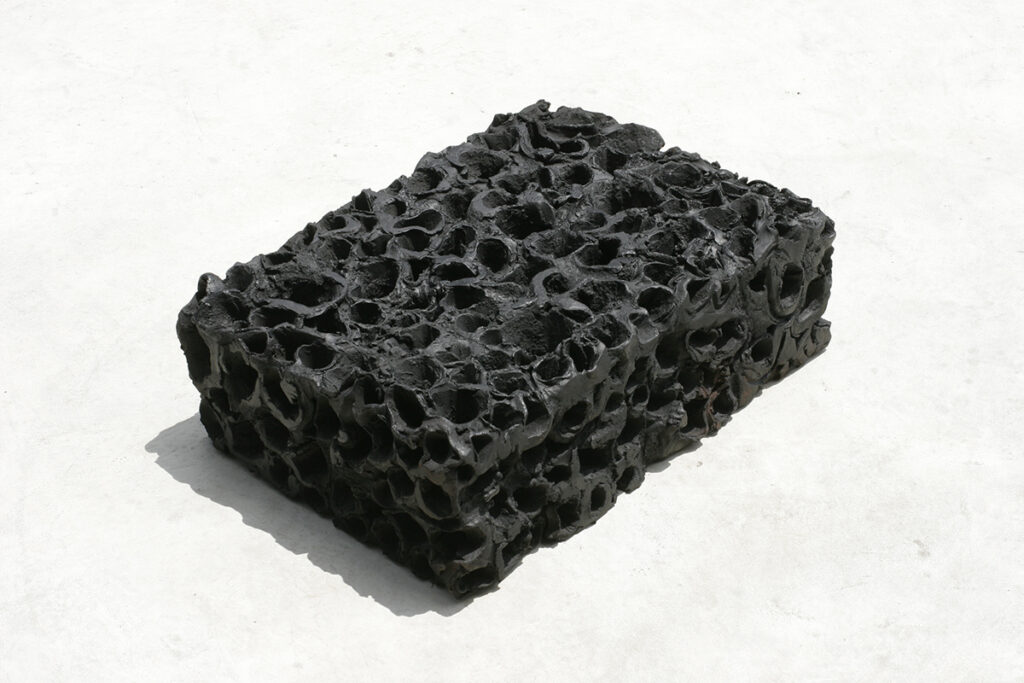

全ての光を吸収して沈黙する黒に覆われて、奇態な球体が床に佇んでいることだろう。ここでは粘土の塊に無数の穴を突き剌して、内側に空を開けるものだ。これはこれまで見てきた近年の作例から言えば、異色ある物であろう。たしかにここでも照りは抑えられ、深く沈むことで、かつての作例とは別の姿で世界の全てを吸い込んだ、ブラックホールのような大きな塊と見ることもできるだろう。しかしこれは象徴物か?作品はわれわれをまたしても表面へと指向させるだろう。しかしそこに“けしき”は顕れない。むしろそれは奥へ奥へと導きながらも、突き返され、表面をこそ注視するように促される構造を持ってきた。その基本的な欲望の姿がここにも抽出されている。しかもこれは全体的にはもう一つのオブジェ的物質にも見えるだろう。球形でありながらも、ある有機的イメージの影がある。そして禁欲的な造形の直中での、直截的な行為性、あえて言えば暴力的なまでの関わりは、作者の抑制してきたものだったはずである。今後、アルミニウムのような新たな素材と接合することも含め、どのように造形は変化するのか。そのことの試金石となりそうな今回の展観である。

(あまのかずお/美術評論家・京都造形芸術大学芸術学部教授)

写真:末正真礼生